為什麼「摸一摸、看一看、聽一聽」是孩子最深刻的學習?

感官是孩子理解世界的起點

「媽媽,這是什麼味道?」

「這好亮哦!你看!」

👂「嘩啦嘩啦的聲音好大!」

對孩子來說,「世界」不是大人的語言或知識,而是觸感、聲音、氣味、形狀、重量……

他們不是先理解再去感受,而是先感受,才慢慢建構出理解。

蒙特梭利稱這是感官發展的黃金期,在 0–6 歲的階段中,每一個感官都是孩子探索世界的工具。

而我們成人的角色,是提供材料讓他去探索,而不是提供答案來阻斷探索。

Table of Contents

孩子的學習不是「教」來的,而是「經驗」來的

蒙特梭利在感官教育中有一個非常重要的理念:

「感官是智力的工具。」

當我們用語言對孩子說:「這是光滑的」,他可能點頭但無法理解。

但當他摸到那塊木板,手指感受到平滑的觸感,他的神經系統與大腦就真的「記得了」。

🧠 感官教育的重點不是「分辨力」或「記憶力」,

而是讓孩子在與真實世界的互動中,建立知覺與理解的連結。

常見的五大感官學習方式(0–6 歲)

1️⃣ 觸覺:粗糙與光滑、軟與硬、冷與熱

👉 用布、木頭、毛線、石頭……讓孩子「摸」出不同感受。

2️⃣ 視覺:大小、顏色、形狀、陰影變化

👉 提供顏色漸層、形狀配對、幾何立體積木,不急著分類,先熟悉再命名。

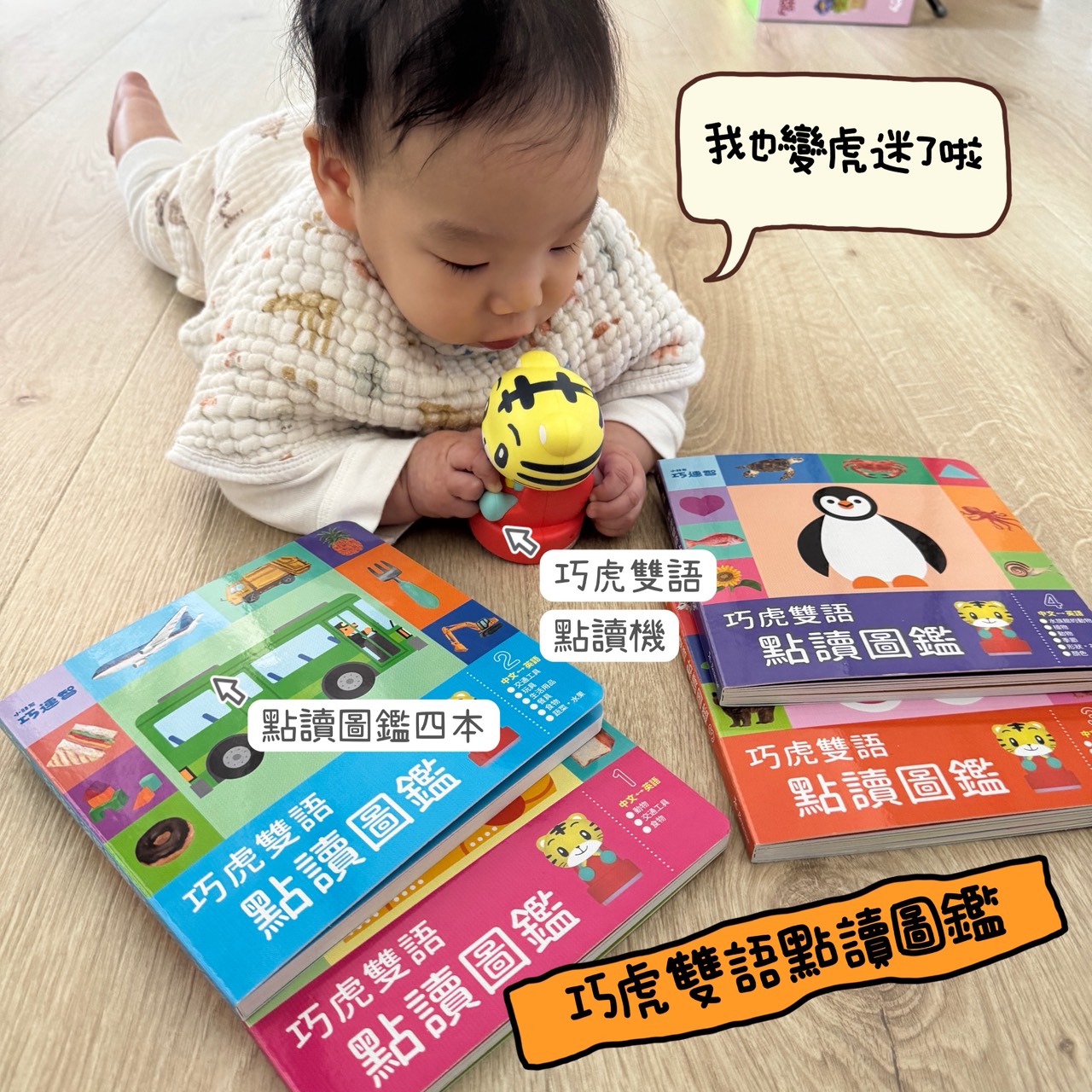

3️⃣ 聽覺:高低音、強弱音、聲源定位

👉 使用音筒、響板,或日常中聽「水流聲、門鈴聲、鳥叫聲」都是好材料。

4️⃣ 嗅覺:花香、辛香、酸味、清新味

👉 準備香味瓶、香料罐,讓孩子「分類」「配對」「喜好選擇」。

5️⃣ 味覺:甜、酸、鹹、苦、鮮

👉 透過「吃東西」這個最棒的感官學習機會,鼓勵孩子細細品味,而不是只管吃飽。

家中該怎麼提供感官經驗?

🔸 不一定要專業教具!以下都是絕佳素材:

- 廚房的米、豆、麵粉、鹽巴

- 小菜瓜布、毛巾、光滑塑膠片

- 小型水壺、木勺、石頭、小盤子

- 安靜的午後、街邊的聲音、打開的窗戶

- 帶孩子去市場、去公園、去抓泥巴!

重點不在「刺激量多」,而在「真實經驗」「不被打斷」「能重複探索」。

感官發展的階段與錯誤觀念釐清

❌「感官教具是用來教會孩子認識顏色、形狀、大小。」

✅ 蒙特梭利說,教具不是用來教「名詞」的,而是幫助孩子「建構感覺經驗」。

舉例來說:

🔸 小小孩用觸覺桶感受粗細的差異,不需要馬上告訴他這是「粗的、細的」,

而是讓他去感受 → 比較 → 區分 → 最後再命名。

這就是建構從無意識感知 ➝ 有意識辨識 ➝ 認知整合的過程。

感官教學的重點是「探索的自由」

孩子在使用感官教具時,最怕的不是「沒學會」,而是「被打斷」。

你可以試著這樣做:

👀「他今天一直拿著那個紅色的積木看,好像很專注?」

✋ 先不要打擾,這是他在做感官整合的練習。

❌ 不要一直問「你知道這是什麼嗎?」「這叫什麼形狀?」

✅ 可以等他主動問:「媽媽這是什麼?」再回答。

或用描述代替問答:「你發現這個是最重的,好像比剛剛那個更大一點哦。」

結語:每個感官經驗都是孩子與世界相遇的一次冒險

你今天有陪孩子好好摸一塊布嗎?

你有一起靜靜地聽窗外的風聲嗎?

你有讓孩子自己用手把一塊濕布擰乾嗎?

孩子不是需要「知道很多」,而是要「感受很深」。

就讓我們陪著孩子——用感官打開通往世界的門,

一步一步,建構他的感知、理解與連結力。

無留言