當孩子崩潰時,他最需要的不是「做更多」,而是「被看見」

你是不是也曾想過:

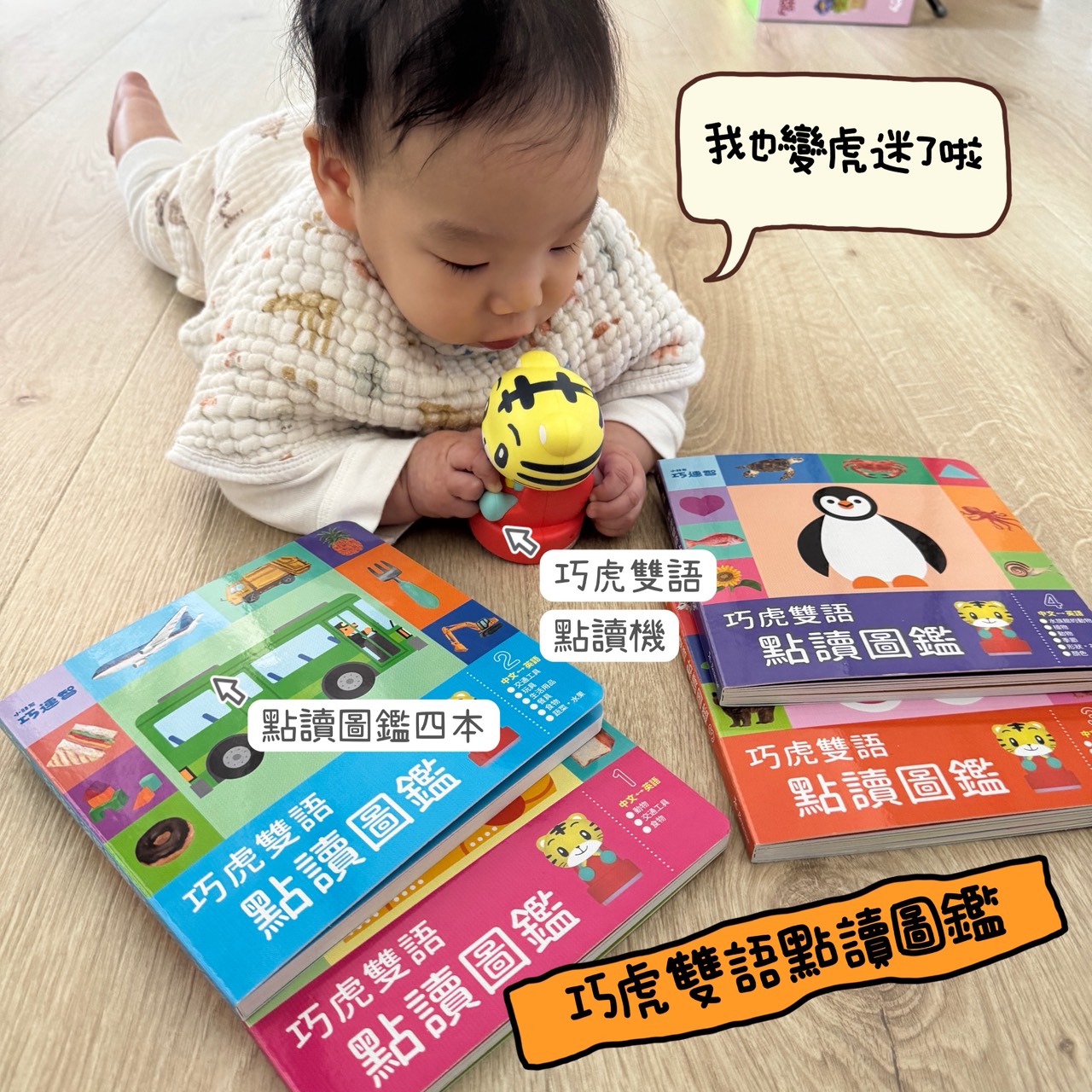

🔸「是不是該多買些教具刺激他?」

🔸「是不是應該多帶他出門活動活動?」

🔸「是不是該早點開始學英文、音樂、美術…」

但也許,我們都該先問一個問題:

當孩子崩潰、抗拒、煩躁的時候,

他真正需要的是「更多刺激」?

還是一個能安靜陪伴、理解他的你?

Table of Contents

刺激過多 ≠ 發展更好

現在的育兒環境充滿早教焦慮:

- 提早學語言

- 提早學邏輯思維

- 提早進才藝課程

- 提早參與人際互動

但這些外在「刺激」,如果不依照孩子的發展節奏與內在需求而設計,反而會造成:

❌ 情緒過載

❌ 對學習的抗拒

❌ 注意力分散

❌ 內在秩序的混亂

蒙特梭利提醒我們:

「教育應順應孩子的生命發展,而不是外在標準的堆疊。」

孩子不是想要更多刺激,而是更多「被理解」

當孩子用尖叫、大哭、黏人、拒絕來表達時

他其實在說:

🧠「我需要你了解我在混亂什麼。」

❤️「我需要有人看到我現在不安的狀態。」

👀「我不確定自己正在做的事情有沒有意義,但我想有人在乎。」

成人該做的不是安排刺激,而是創造理解的空間

1️⃣ 觀察代替安排

觀察孩子的節奏、情緒與專注力,

看看他什麼時候能深入一個活動,什麼時候需要暫停與休息。

2️⃣ 等待代替催促

孩子的發展不是一條生產線,

有些孩子需要反覆體驗,有些孩子習慣先觀察、再參與。

3️⃣ 陪伴代替干預

當孩子情緒崩潰時,不是立刻安撫或轉移話題,

而是蹲下來說:「你現在有點難過對嗎?我陪你。」

你,就是孩子內在秩序的種子

孩子能不能好好吃飯、專注玩耍、進入學習狀態,不是靠安排多少活動,而是:

✔ 他內在是否有穩定的秩序

✔ 他是否感受到被理解與被信任

✔ 他是否能慢慢建立「我是被看見、我有能力做決定」的感受

我們不是要讓孩子「多會」,而是「更願意探索」;

不是「更快成功」,而是「不怕失敗」。

這一切,都從「被理解」開始。

結語|你不需要每天安排什麼,孩子只需要你「在」

你願意安靜地陪著他摸索、等待他準備好、欣賞他的節奏——

這樣的你,比任何教具都重要。

孩子未來的學習力、自信與內在動機,

都從這份被理解的經驗中慢慢長出來。

無留言