無線94讚!廚房家電最忌諱 #買了不用 只有方便使用才不會長灰塵啊! 廚房如戰場,小家電上長長的電線很容易勾到醬油瓶、絆到砧板,或是插座永遠離流理台太遠,那種受限的感覺真的很阿雜。 前一陣子在社群上被生火這台 recolte Cordless Bonne 無線萬用調理機時,馬上請廠商寄給我~ 它的靈魂優點就是「無!線!」跟著你走到哪切到哪,想跟小朋友一起手作也很方便。 下單前必看:容量與使用情境評 […]…

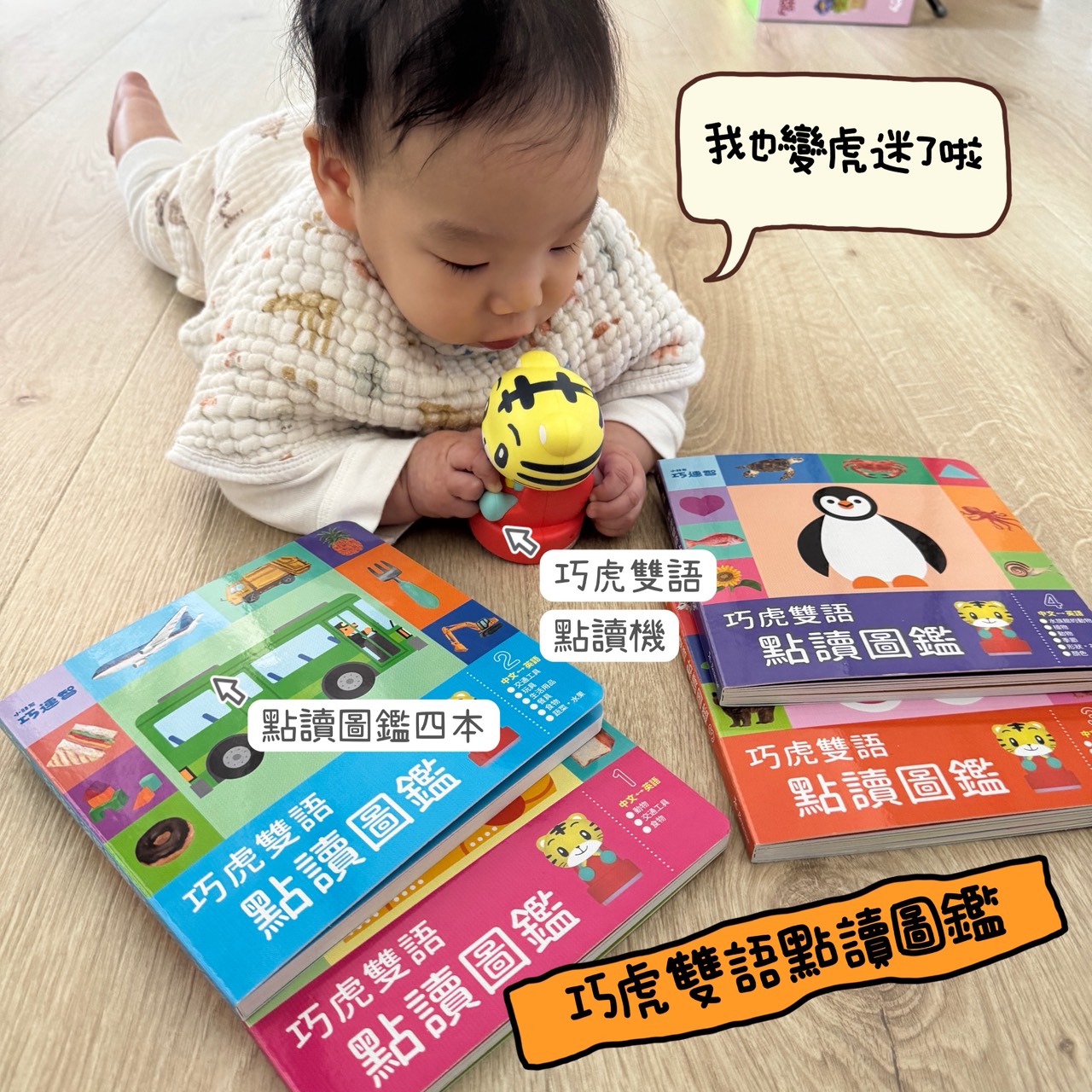

📌下單連結: https://bsse.tw/bMc4sg 📌活動時間:即日起~2/3 23:59 🔶巧虎雙語點讀圖鑑: https://bigv.com.tw/benessepen/ 🔶語彙表達.智育學習套組 :https://bigv.com.tw/benessespeak/ 🔶好情緒 EQ × 品格人際套組:https://bigv.com.tw/benesseeq/ 🔶寶寶生活好習慣套 […]…

📌下單連結: https://bsse.tw/bMc4sg 📌活動時間:即日起~2/3 23:59 🔶巧虎雙語點讀圖鑑: https://bigv.com.tw/benessepen/ 🔶語彙表達.智育學習套組 :https://bigv.com.tw/benessespeak/ 🔶好情緒 EQ × 品格人際套組:https://bigv.com.tw/benesseeq/ 🔶寶寶生活好習慣套 […]…

Hoppetta 蘑菇防踢背心,是我們那個年代的媽媽人手一條的「國民制服」(透露年紀嗚嗚嗚) 為什麼需要防踢背心? 解決媽媽的矛盾心情 大家都知道新生兒不建議蓋被子,避免掩住口鼻發生危險。媽媽的心很矛盾,既怕他冷,又怕他危險,在要蓋不蓋之間掙扎👉👈 異膚寶寶的保暖對策 我之前為了安全不蓋被,改開暖氣,但因為 Mumu 有異膚體質,濕度很重要;暖氣一開,臉就會變得太乾紅紅的。為了在「不影響濕度」又能 […]…

為什麼推薦 Souper Cubes? 小家庭的備餐彈性 對不起,我實在太愛買分裝盒了,#凍門永存 對小家庭很方便啊~ 像我喜歡重口味,無辣不歡!好亮卻是對胡椒都無法接受,日常準備晚餐時額外替自己解凍主菜不至於共食的太委屈。 懶人料理的實戰應用 煮燉物、咖哩、湯、肉醬都很實用!省去燉煮的時間,加熱即可享用,自己家煮的最安心吶(左手拍右手)。 尺寸怎麼選?大V私心推薦這兩款 4格 (250ML/格) […]…

📌下單連結: https://bsse.tw/bMc4sg 📌活動時間:即日起~2/3 23:59 🔶巧虎雙語點讀圖鑑: https://bigv.com.tw/benessepen/ 🔶語彙表達.智育學習套組 :https://bigv.com.tw/benessespeak/ 🔶好情緒 EQ × 品格人際套組:https://bigv.com.tw/benesseeq/ 🔶寶寶生活好習慣套 […]…

前言 替孩子準備早餐是甜蜜的負擔,希望他吃的乾淨健康營養均衡,又要省時才能長久。 麵包機絕對是你的好幫手! 煎顆蛋,夾起司/肉鬆/肉片/果醬等等等~搭配牛奶/豆漿/水/綠拿鐵就是一餐。 我的第一台麵包機是105T(幾乎快十年前了😂)引發我的烘焙魂!試做幾次後開啟我的手揉/機揉之路,直到生孩子沒空慢慢做~又希望給好亮安心副食品才重啟麵包機之路。 曬曬我的巧克力大理石麵包 (但因為是生酮版的,好看但不 […]…

為什麼推薦 Curios? 實物與命名的重要性 在AMI0-3主教培訓時,有一個自製教具是大家都必須要做的,就是 #實物與命名 的工作,意思是用真實物品製作圖卡,讓孩子將真實物品與圖卡配對。 像是,拿出蘋果時對孩子說,蘋果、蘋果,當孩子能夠理解🍎=蘋果時,代表孩子可以嘗試更「虛」的蘋果 #蘋果的卡片。 孩子會知道,這是蘋果,這是蘋果的圖卡,再到之後我拿出蘋果的字卡時,孩子能將蘋果的圖片擺在上面,真 […]…

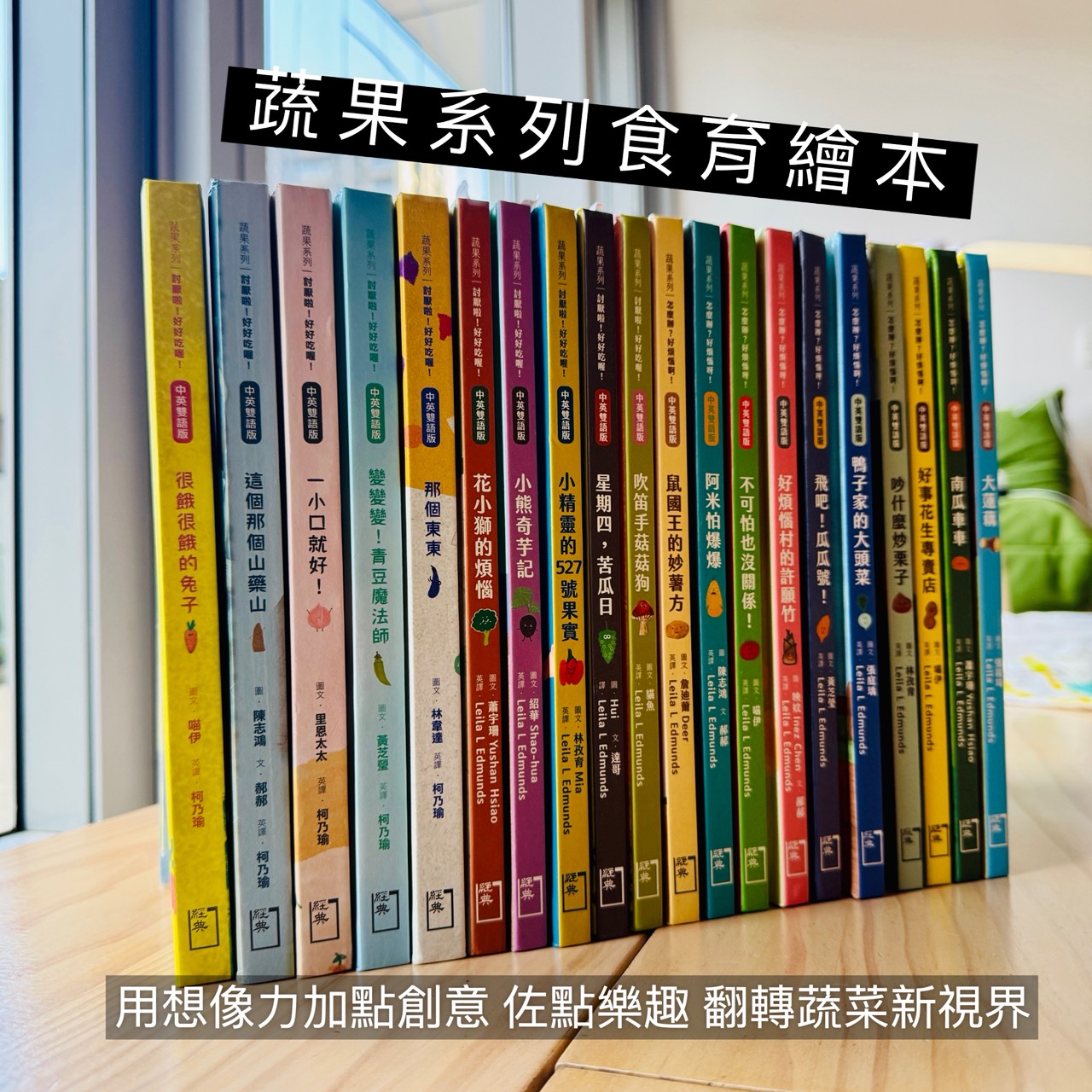

討厭啦!好好吃喔!Part 1: https://bigv.com.tw/fooducation/ 討厭啦!好好吃喔!Part 2:https://bigv.com.tw/fooducation-2/ 怎麼辦?好煩惱呀!Part 1: https://bigv.com.tw/fooducation-3/ 怎麼辦?好煩惱呀!Part 2: https://bigv.com.tw/fooduc […]…

團購連結:https://user302315.pse.is/8eug6x 開團時間:2025.12/09 09:00 ~ 12/15 23:59 我是一個很愛買東西,更樂於比較的人,市面上知名的磁力片無論是國內國外的廠牌,大多我都比較過~除了Magblox外,我最有興趣的品牌便是MNTL。 大家可能知道我曾經是Magblox的經銷商!那為什麼會想要和MNTL合作呢?一開始是破荷包夥伴敲碗的,配件 […]…